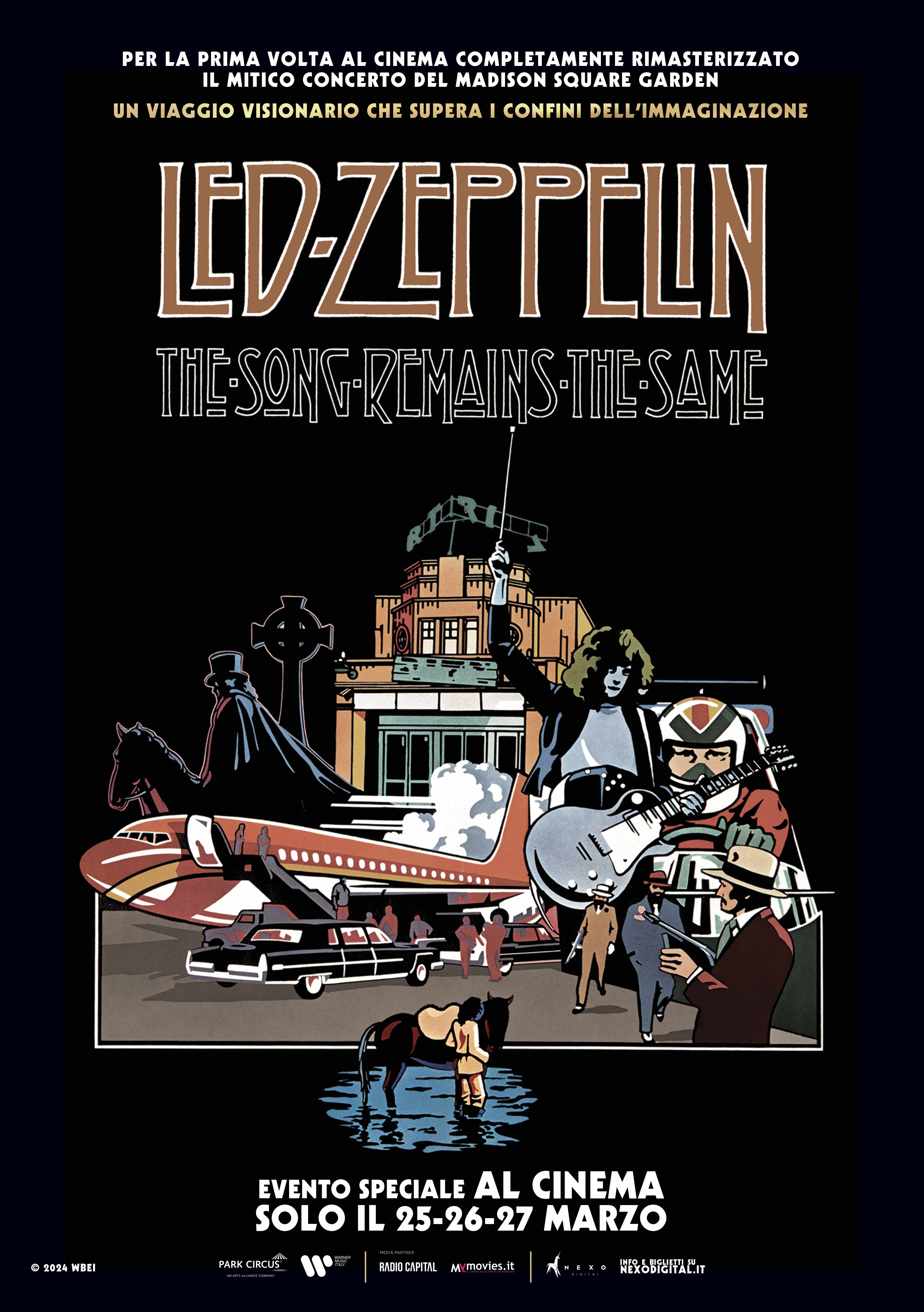

Dopo quasi cinquant’anni torna al cinema, ma solo per tre giorni, quello che forse è stato l’ultimo film-concerto, che tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 ha raccontato l’epopea del rock storico, sulla scia di Woodstock, Monterrey, Jimi Hendrix At Berkeley, Pink Floyd At Pompei, Yessongs, Picture At An Exhibition, Cream Last Concert e pochi altri.

The Song Remains The Same, a quell’epoca, fu un evento grandioso, poiché non esistevano testimonianze discografiche ufficiali dei Led Zeppelin dal vivo, non avevano ancora fatto un disco live, a differenza di altre band hard, come i Deep Purple, che, con Made In Japan, sfondavano già da un po’ le casse degli impianti stereo casalinghi.

E, al di là delle sequenze immaginifiche di Plant e Jones, cavalieri senza macchia né paura, l’ascesa rivelatrice di Page l’Eremita, le scorribande motoristiche di Bonham e le fantasie gangster del manager Peter Grant, che trapuntavano la narrazione musicale, le riprese della band in azione al Madison Square Garden di New York nel luglio del 1973 (il film uscì nel ’76 dopo una fase di lavorazione travagliatissima con la sostituzione del regista, beghe legali e compromessi) sono la testimonianza della potenza e abilità dei quattro musicisti che, al quinto album, Houses Of The Holy, avevano raggiunto il massimo della popolarità in tutto il mondo: la voce di Robert Plant raggiungeva vette stratosferiche e profondità blues sconvolgenti; Jimmy Page semplicemente equipaggiato di potenti amplificatori Marshall e Orange (non poco, comunque), un pedale wha-wha (inimmaginabile al giorno d’oggi) e un Teremin (una vera novità d’avanguardia per il rock), con i suoi leggendari riff produceva una pressione sonora spaventosa; le linee di basso di John Paul Jones, assieme alle sue tastiere (un Hammond B3, un piano Fender Rhodes MKI e poco altro), erano il punto di riferimento armonico e ritmico imprescindibile; la granitica scansione di John Bonham colpiva allo stomaco e incorniciava un’orchestrazione che non aveva rivali nell’ambito dell’hard-rock in termini di impatto e coinvolgimento fisico ed emotivo. Pietre angolari del rock come Black Dog, Heartbreaker, Rock ’n’ Roll, Stairway To Heaven, Moby Dick, Since I’ve Been Loving You, Dazed And Confused, Rain Song, la title-track e, naturalmente, Whole Lotta Love, più psichedelica ed erotica che mai, assumevano forme inedite, grazie alla capacità improvvisativa e allo slancio creativo e appassionato del collettivo inglese.

Ora The Song Remains The Same, nella versione originale del ’76 e non quella ampliata uscita in DVD nel 2007, ritorna al cinema rimasterizzato (un lavoro sulle tracce originali curato personalmente da Jimmy Page) in sale sezionate solo il 25, 26 e 27 marzo.

Giulio Cancelliere

Ho passato molti anni (relativamente alla mia età musicale che coincide quasi con quella anagrafica) ignorando Elton John. Sostanzialmente mi era indifferente. Da ragazzino lo incrociai con Crocodile Rock, era il 1973, e i miei ascolti erano già una zuppa densa e ribollente di Led Zeppelin e Deep Purple, Black Sabbath e Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull e Uriah Heep, Emerson, Lake & Palmer e Yes, figurarsi se quel rock ’n’ roll anni ’50 martellato sul piano e quel falsettino sul ritornello potevano impressionarmi. I compagni di scuola insistevano a sottopormi album come Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player, Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, dalle copertine fantasiose e divertenti, ma era il contenuto che non mi stimolava: erano solo “canzonette”. Non avevo ancora imparato e capito il talento che ci vuole a scriverle. Perché scrivere una bella canzone è una magia che non tutti i compositori riescono a realizzare: potrai anche saper architettare un poema sinfonico di quaranta minuti, una suite progressive lunga una facciata di lp, una rilettura lunare di Mussorgsky o Ginastera, ma i quattro minuti scarsi di Your Song non è detto che siano alla tua portata. La capacità di condensare in una manciata di secondi la forte emozione che una canzone riesce a suscitare è di pochi eletti e non ha a che fare, o meglio, non è direttamente proporzionale al grado di istruzione musicale che il compositore è riuscito a raggiungere. Non basta la tecnica – che pure esiste per scrivere canzoni – altrimenti tutti gli studenti di architettura laureati a pieni voti sarebbero Le Corbusier o tutti i diplomati all’Accademia sarebbero De Chirico, tutti i diplomati al Conservatorio sarebbero Stravinsky e così via. È questione di talento: che va certamente coltivato, ma che nasce non si sa bene dove e quando, eppure da qualche parte germoglia e cresce e, se non viene estirpato per i casi della vita, prima o poi fruttifica. Senza contare i moltissimi casi in cui i talenti si sono accoppiati e i germogli intrecciati, regalandoci i frutti migliori: Lennon-McCartney, Jagger-Richards, David-Bacharach, Gershwin-Gershwin, Rodgers-Hammerstein, Mogol-Battisti, Buscaglione-Chiosso, Gaber-Luporini, Elton John-Bernie Taupin). Per fortuna nel tempo ho incontrato persone, una in particolare, che me l’ha fatto capire e oggi posso godere di molta più musica di prima.

Ho passato molti anni (relativamente alla mia età musicale che coincide quasi con quella anagrafica) ignorando Elton John. Sostanzialmente mi era indifferente. Da ragazzino lo incrociai con Crocodile Rock, era il 1973, e i miei ascolti erano già una zuppa densa e ribollente di Led Zeppelin e Deep Purple, Black Sabbath e Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull e Uriah Heep, Emerson, Lake & Palmer e Yes, figurarsi se quel rock ’n’ roll anni ’50 martellato sul piano e quel falsettino sul ritornello potevano impressionarmi. I compagni di scuola insistevano a sottopormi album come Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player, Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, dalle copertine fantasiose e divertenti, ma era il contenuto che non mi stimolava: erano solo “canzonette”. Non avevo ancora imparato e capito il talento che ci vuole a scriverle. Perché scrivere una bella canzone è una magia che non tutti i compositori riescono a realizzare: potrai anche saper architettare un poema sinfonico di quaranta minuti, una suite progressive lunga una facciata di lp, una rilettura lunare di Mussorgsky o Ginastera, ma i quattro minuti scarsi di Your Song non è detto che siano alla tua portata. La capacità di condensare in una manciata di secondi la forte emozione che una canzone riesce a suscitare è di pochi eletti e non ha a che fare, o meglio, non è direttamente proporzionale al grado di istruzione musicale che il compositore è riuscito a raggiungere. Non basta la tecnica – che pure esiste per scrivere canzoni – altrimenti tutti gli studenti di architettura laureati a pieni voti sarebbero Le Corbusier o tutti i diplomati all’Accademia sarebbero De Chirico, tutti i diplomati al Conservatorio sarebbero Stravinsky e così via. È questione di talento: che va certamente coltivato, ma che nasce non si sa bene dove e quando, eppure da qualche parte germoglia e cresce e, se non viene estirpato per i casi della vita, prima o poi fruttifica. Senza contare i moltissimi casi in cui i talenti si sono accoppiati e i germogli intrecciati, regalandoci i frutti migliori: Lennon-McCartney, Jagger-Richards, David-Bacharach, Gershwin-Gershwin, Rodgers-Hammerstein, Mogol-Battisti, Buscaglione-Chiosso, Gaber-Luporini, Elton John-Bernie Taupin). Per fortuna nel tempo ho incontrato persone, una in particolare, che me l’ha fatto capire e oggi posso godere di molta più musica di prima.  I biopic sembrano un’invenzione moderna, ma esistono da quando c’è il cinema (Napoleon di Abel Gance è del 1927, il primo lungometraggio su Giovanna d’Arco è del 1913). Ken Russell ne creò un genere personalissimo con Liszt, Mahler, Tchaikovsky, Rodolfo Valentino, travalicando la realtà, trasformandola in visione.

I biopic sembrano un’invenzione moderna, ma esistono da quando c’è il cinema (Napoleon di Abel Gance è del 1927, il primo lungometraggio su Giovanna d’Arco è del 1913). Ken Russell ne creò un genere personalissimo con Liszt, Mahler, Tchaikovsky, Rodolfo Valentino, travalicando la realtà, trasformandola in visione.